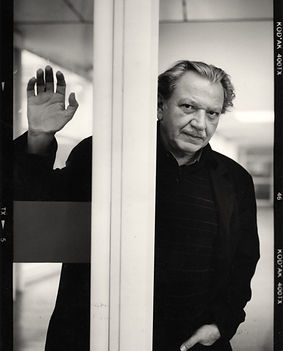

Richard Copans

Réalisateur et producteur Les Films d'ici

Richard Copans est réalisateur, chef opérateur et producteur. Formé à l’IDHEC, il co-fonde Les Films d’Ici en 1984. Avec Stan Neumann, il crée la collection "Architectures" (1995–2015) pour Arte, série emblématique qui explore des bâtiments majeurs à travers une approche à la fois rigoureuse et pédagogique. Auteur de nombreux films, il a aussi produit plus de soixante-dix documentaires. Son regard, nourri par sa pratique de l’image et son attention aux enjeux urbains, fait de lui une figure clé du documentaire français.

Pouvez-vous retracer votre parcours, et nous expliquer comment vous en êtes venu à faire du cinéma, puis à devenir à la fois réalisateur, producteur et formateur ?

Je m’appelle Richard Copans. Dès l’âge de 15 ans, je voulais faire du cinéma. Après le bac, j’ai intégré la section prise de vue de l’IDHEC, aujourd’hui La Fémis (1), avec déjà l’idée de devenir réalisateur. J’en suis sorti en mai 68, en pleine effervescence : on a occupé l’école, organisé projections et débats pour imaginer ce que pourrait devenir une école de cinéma. Une expérience fondatrice, autant politique qu’artistique.

Pendant une dizaine d’années, j’ai été assistant opérateur sur des longs métrages tout en m’impliquant dans le cinéma militant, notamment au sein du collectif Cinélutte (2), avec lequel nous avons tourné huit films très ancrés politiquement. Mais à la fin des années 70, ce mouvement s’est essoufflé : le public militant s’était dispersé.

L’arrivée de François Mitterrand et de Jack Lang a marqué un tournant. Une politique culturelle favorable à la production indépendante s’est mise en place. J’ai alors découvert que produire pouvait être une façon de rester fidèle à mes convictions, de défendre une politique des auteurs. C’est dans cet esprit que j’ai fondé Les Films d’Ici (3), où j’ai pu accompagner de nombreux projets documentaires.

En parallèle, j’ai toujours continué à réaliser — principalement pour la télévision, mais aussi quelques longs métrages pour le cinéma — et à transmettre, notamment à travers l’enseignement du documentaire.

Je suis très engagé aux Ateliers Varan (4), créés dans les années 1980 autour de Jean Rouch et Jean-Pierre Beauviala, à la demande du Mozambique. Rouch avait alors proposé de créer une école pour que les Mozambicains filment leur propre pays. Cette idée fondatrice m’anime toujours. Aujourd’hui, nous poursuivons ce travail, sans financements publics, à Paris et à l’étranger — en Serbie, au Kazakhstan, au Vietnam… Nous sommes une quarantaine à faire vivre cette structure collective, fidèle à ses valeurs : débat, transmission, cinéma documentaire.

1. La Fémis, École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, est un établissement public français partenaire de l’université Paris Sciences et Lettres. Son nom vient de son ancienne appellation « Fondation européenne des métiers de l’image et du son ».

2. Le collectif Cinélutte, créé en 1973 par des étudiants et enseignants de l’IDHEC issus de Mai 68, dont Mireille Abramovici, Jean-Denis Bonan, Richard Copans; François Dupeyron...a produit et diffusé jusqu’en 1981 sept films engagés dans les luttes sociales et politiques des années 1970.

3. Les Films d’Ici est une société française de production audiovisuelle, spécialisée dans le documentaire, mais aussi active en fiction et animation. Parmi ses œuvres marquantes : Coûte que coûte, Être et avoir, Valse avec Bachir, Michael Kohlhaas, Fuocoammare, Nuevo Orden, Josep et la série Architectures.

4. Fondés en 1980 par Jean Rouch, les Ateliers Varan forment au cinéma documentaire par la pratique et l’échange entre élèves.

Jean Rouch (1917-2004) cinéaste et ethnologue français, pionnier du cinéma direct et figure majeure du film documentaire.

Photographie extraite de "Le Cinéma s’insurge", publié par Les États généraux du cinéma en 1968

Étiez-vous impliqué dans les mouvements étudiants de Mai 68 ? Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce que cette période a représenté pour le cinéma ?

Oui, j’ai connu la fin de la guerre d’Algérie. Et puis, il y a eu Mai 68. À ce moment-là, j’étais complètement absorbé par ce qui se passait à l’IDHEC, l’école de cinéma. C’est là que tout s’est cristallisé pour moi. Avec un autre étudiant politisé, on a organisé la grève de l’école : occupation des locaux, projections publiques, création d’une commission pédagogique, mise à disposition du matériel de tournage pour ceux qui voulaient filmer. On nous promettait la prison, mais on prêtait quand même les pellicules, on utilisait le stock. C’était intense.

Mai 68 a tout bouleversé, même les murs. L’IDHEC, alors située à la Porte des Ternes, devait déménager. Une première histoire d’urbanisme en quelque sorte : l’école se trouvait sur le tracé du futur périphérique. Le projet prévoyait de la reloger dans le Fort de Gravelle dans le bois de Vincennes, en cohabitation avec l’École nationale de la police. Après les événements, évidemment, ce scénario a été abandonné. Imaginer faire coexister une école de cinéma en ébullition avec la police… ce n’était pas tenable.

Ensuite, l’IDHEC a erré quelque temps, de locaux provisoires en solutions de fortune, avant de s’installer à Bry-sur-Marne en 1974. À ce moment-là, toute mon énergie était dédiée à l’école, aux luttes internes, et aux États généraux du cinéma (5). J’avais conscience de ce qui se passait aux Beaux-Arts et dans d’autres institutions, mais c’était à distance. Ce n’était pas mon champ d’action immédiat.

Comment est née la collection Architectures ? Et quel rôle a joué votre collaboration avec Stan Neumann dans ce projet ?

Stan Neumann est l’un de mes plus vieux amis. On s’est rencontrés à l’IDHEC en 1969 — j’étais censé être son professeur, mais on avait le même niveau. Il faisait des films institutionnels, n’osait pas encore le documentaire d’auteur. Quand il a voulu adapter Paris XIXᵉ (6) de François Loyer (7), j’étais producteur aux Films d’Ici : j’ai produit le film et signé l’image. Un grave accident de tournage sur une nacelle à la gare Saint-Lazare nous a blessés, mais on a fini Paris, roman d’une ville (1988), (8) qui a attiré l’attention du Centre Pompidou et du musée d’Orsay.

Défilé des Etats généraux du cinéma en 1968 Photo-Henri-Glaeser- collection Marin Karmitz

6. François Loyer, Paris XIXe siècle. L’immeuble et la rue, 1987.

7. François Loyer (né en 1941), historien de l’art et de l’architecture spécialiste du XIXᵉ siècle, a contribué au sauvetage de la Gare d’Orsay, signé Paris XIXe siècle : l’immeuble et la rue (1987) et coréalisé Paris, roman d’une ville (1991). Il a participé aux plans d’urbanisme de Paris, dirigé le Centre des hautes études de Chaillot et la Commission du Vieux Paris, puis rejoint la Sorbonne.

Extrait du film Paris Roman d'une ville (1988) Stan Neumann

Alain Guiheux du Centre Pompidou (9) m’a alors proposé un film sur la Villa Dall’Ava (10) de Rem Koolhaas. Je tournais sans tout comprendre, mais fasciné par les volumes et les lignes. François Loyer m’a aussi confié un projet sur le musée de Picardie : c’est là qu’on a commencé à filmer des maquettes réelles — pas de 3D — pour rendre visibles les structures invisibles. Arte, via Thierry Garrel (11), a vu ce travail en 1994. On a d’abord refusé de faire une collection… avant de revenir.

Deux pilotes ont lancé Architectures : l’un sur la Maison de Fer de Victor Horta (12), l’autre sur la Villa Dall’Ava. L’architecte n’était pas le sujet : Horta était évoqué en voix off, Koolhaas apparaissait brièvement. Le cœur du projet : faire parler l’architecture elle-même. La maquette, centrale, permettait d’expliquer l’abstrait, avec humour parfois. Comprendre renforçait l’émotion.

Stan et moi avons réalisé 80 % des films. D’autres ont suivi, mais tout dépendait de leur capacité à voir. Chaque film répondait à : Quelle histoire le bâtiment nous raconte-t-il ? Comment la filmer ? Quelle maquette construire ? La collection a duré vingt ans, jusqu’à ce qu’Arte change de direction vers 2014-2015.

On aurait aimé continuer, explorer de nouveaux matériaux : terre, pierre, bois, recyclage. On avait filmé une école en bambou à Bali (13). Mais ce chapitre est resté en suspens. Cette aventure a profondément marqué notre manière de faire du documentaire, de penser l’architecture et de transmettre.

9. Alain Guiheux est un architecte et urbaniste français, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Marne (ENSAPVS) et membre du CERILAC, où il a co-dirigé l’axe « Architecture et arts ». Il est également conservateur en chef au Musée national d’Art moderne du Centre Pompidou.

11.Thierry Garrel, entré à l’ORTF à 20 ans, a consacré quarante ans à la télévision publique. Directeur des documentaires de La Sept et d’Arte France (1987-2008), il a soutenu de jeunes auteurs tout en collaborant avec les grands noms du documentaire (Chris Marker, Agnès Varda, Frederick Wiseman, Rithy Panh…).

13. Cœur d’École, Bali. Documentaire, réalisé par Richard Copans • Écrit par Richard Copans. France • 2016 • 26 minutes • Collection Architectures • Couleur.

Tournage de Richard Copans dans la Villa Dall’Ava, encore en chantier, de l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, à Saint-Cloud, en 1992, pour son film La Villa Dall’Ava (1995). © Jacques Gayard

15. Henri Loyrette (né en 1952) est un conservateur et historien de l’art. Directeur du musée d’Orsay (1994-2001) puis président-directeur du Louvre (2001-2013), il est aujourd’hui conseiller d’État et président d’Admical, association dédiée à la promotion du mécénat.

Comment s’organisait la production d’un film de la collection Architectures ? Et comment les choix des bâtiments ou des sujets étaient-ils décidés ?

La préparation d’un film pouvait durer deux, trois, parfois quatre mois. Mais il arrivait qu’on doive attendre beaucoup plus longtemps, notamment à cause des autorisations. Je pense par exemple à l’auditorium de Sullivan (14) à Chicago : les ayants droit se disputaient entre eux, et il nous a fallu attendre… dix ans. Mais ça, c’est une autre histoire.

Dans la phase active de préparation, le premier impératif, c’était d’aller voir le lieu. Il faut aussi rappeler que, dans les premières années, la collection était coproduite par le Centre Pompidou et le musée d’Orsay. Ce cadre imposait une chronologie : Orsay couvrait le XIXᵉ siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, et Pompidou prenait le relais à partir des années 1920 jusqu’à l’époque contemporaine. Résultat : la période entre 1914 et 1945 restait un angle mort — ni tout à fait Orsay, ni encore Pompidou. C’est pourquoi certains architectes majeurs, comme Alvar Aalto ou même Le Corbusier, ne figuraient pas au départ dans la collection : on ne pouvait pas les filmer.

Mais au fil du temps, d’autres institutions sont entrées dans la boucle. Arte, bien sûr, qui était le diffuseur principal, mais aussi le Centre national du cinéma, le musée du Louvre — ce qui était inattendu, car le Louvre n’a pas de département d’architecture. Ce ralliement, on le doit à Henri Loyrette (15) : il dirigeait Orsay à l’époque et avait soutenu la collection ; une fois passé au Louvre, il a tenu à ce que l’institution devienne coproductrice. Ce geste a été décisif. D’un coup, on pouvait élargir notre champ historique : on partait désormais du milieu du XIXᵉ siècle et on remontait jusqu’aux pyramides d’Égypte, vers 3 000 av. J.-C. On ne savait pas si nos principes allaient tenir sur des périodes aussi anciennes, mais ils étaient suffisamment solides pour qu’on tente l’expérience.

La Cité de l’architecture est également venue s’ajouter. Finalement, on s’est retrouvés avec toutes les grandes institutions du patrimoine, et chacune voulait, logiquement, un film qui la concernait. Résultat : trop de propositions, pas assez de films.

On organisait donc, chaque année, une ou deux réunions pour définir la programmation. En moyenne, on réalisait deux ou trois films par an. Ce n’était pas forcément des bras de fer, mais il fallait trouver des compromis. On se disait, par exemple : "Cette année, on fait un film sur Louis Kahn et un autre sur une école en bambou à Bali." Ce genre d’équilibre guidait les dernières années de la collection.

Nathaniel Kahn, sur le tournage du film My Architect en 2003.

Quelle place l'architecture et l'urbanisme occupent-ils dans le paysage audiovisuel aujourd’hui ? Et pourquoi la collection Architectures s’est-elle arrêtée, malgré son succès ?

Le marché audiovisuel ne réclame pas de films d’architecture. Ce ne sont pas des sujets de prime time : l’idée persiste que ce serait forcément un peu ennuyeux. Il y a des exceptions comme My Architect - 2003 (16), où l’histoire personnelle du fils de Louis Kahn donne au film une forme narrative classique, avec des personnages — donc plus facilement recevable.

Mais dès qu’on aborde l’architecture pour elle-même, elle est perçue comme abstraite, difficile, peu lisible pour le grand public. Ce n’est pas du mépris, mais une forme de distance. Pourtant, les histoires à raconter sont nombreuses : le travail d’un architecte, un chantier, la transformation d’un quartier... Rapidement, on a compris que l’architecture ne vit jamais seule : elle dialogue toujours avec l’environnement, les voisins, l’espace public.

C’est ce qui nous a donné envie de lancer une collection sur l’urbanisme. On a écrit trois projets, chacun avec une approche différente — aucun n’a été retenu. Le sujet semble pourtant essentiel aujourd’hui, peut-être même plus que l’architecture elle-même. L’aménagement d’une place, la transformation des gares du Grand Paris, ou un simple rond-point, sont des récits riches d’enjeux sociaux, politiques, écologiques. Mais on n’a pas su convaincre.

Parfois, ces sujets trouvent place à la marge — un court format sur France 3, par exemple. Mais faire une œuvre documentaire ambitieuse reste très difficile. Une exception : Paysages (17) , la collection de Jean-Loïc Portron (18) sur Arte, brillante, mais arrêtée après douze épisodes. Le réalisateur n’a pas souhaité continuer, et personne n’a pris la relève. Dommage pour une œuvre aussi précieuse, heureusement toujours visible en ligne.

18. Jean-Loïc Portron, passionné d’histoire, rejoint les Ateliers Varan en 1981 après des études à Nanterre et participe à de nombreux ateliers internationaux. Réalisateur pour Arte, il signe plusieurs séries documentaires et le film Braddock America, sélectionné dans de nombreux festivals. Entre 2014 et 2016, il coordonne à Johannesburg l’atelier à l’origine du film collectif Soweto, Times of Wrath.

Pourquoi, malgré la richesse des sujets, les films d’architecture restent peu diffusés ? Et comment voyez-vous l’intérêt du public pour ces questions aujourd’hui ?

C’est une autre question : non plus l’architecture elle-même, mais la circulation des œuvres. Le marché est brutal. On peut tout mettre en ligne — YouTube, plateformes libres — mais est-ce vraiment vu ? Un influenceur fait un million de vues, un film sur l’architecture… cent fois moins. Le contenu existe, mais l’audience reste faible.

J’ai participé à une commission du ministère de la Culture sur le rapport des Français à l’architecture. On leur demandait s’ils connaissaient Le Corbusier, s’ils avaient des repères. Mais la vraie question n’est pas là. Les gens vivent l’architecture au quotidien, même s’ils ne la nomment pas : leur cuisine, leur jardin, les trajets… C’est une expérience sensible, concrète.

La culture architecturale existe dans la perception : des volumes, de la lumière, de l’espace urbain. On avait réussi à faire entendre cette idée dans la commission, mais ça n’a pas été prolongé. Pourtant, les passants ont un regard affûté : sur les immeubles, les places, les flux. Ils ont des idées, mais pensent que ce n’est pas de "l’architecture", alors que c’en est.

Je me souviens d’un épisode révélateur, dans Les mots de l’architecte - 1998 (19), avec Lacaton et Vassal. Pour un concours sur la place Léon Aucoc (20) à Bordeaux, ils ont proposé de ne rien faire, après avoir étudié les usages. Ils ont été écartés. Leur réponse était pourtant fondée sur l’écoute et le respect du site — une approche qu’ils ont poursuivie depuis, en douceur, en greffe, avec finesse.

Ce refus d’une architecture trop visible, trop symbolique, trop politique, nous a marqués. Après vingt ans de collection, on en avait assez des chefs-d’œuvre. On voulait aller vers les matériaux. Ce tournant a commencé avec L’École Verte de Bali, construite en bambou : léger, renouvelable, qui repousse en trois ans. Une idée simple mais puissante : rendre à la terre ce qu’on lui prend.

On préparait la suite : filmer des églises en bois, explorer la pierre, la terre. On voulait continuer. Mais la collection s’est arrêtée — et avec elle, ce nouveau chapitre qu’on n’a pas pu ouvrir.

20. Place Léon Aucoc, Bordeaux — Lacaton & Vassal. En 1996, dans un programme d’« embellissement » des places bordelaises, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal découvrent une petite place triangulaire, conviviale et authentique. Estimant toute transformation superflue, ils proposent, de façon paradoxale, de ne rien modifier, hormis quelques travaux d’entretien pour préserver sa beauté et son usage.

Place Léon Aucoc, Lacaton & Vassal, Bordeaux, 1996

Quelle relation personnelle entretenez-vous avec l’architecture, et comment votre regard a-t-il évolué à travers votre travail documentaire ?

Il faut le dire clairement : au départ, la collection Architectures a été pensée sans aucune connaissance en architecture. Le Corbusier ? Un nom vaguement familier, rien de plus. Né à Paris, j’ai grandi dans l’Haussmannien sans jamais réfléchir à ce qu’était une façade ou un vide urbain. Mon attention allait ailleurs : le cinéma, la politique.

Stan Neumann (21), lui, avait une vraie culture architecturale. Il avait rencontré Jean Nouvel, son film de fin d’études portait sur les pavillons de banlieue, et c’est lui qui a proposé l’adaptation du livre de François Loyer sur le Paris du XIXe siècle. Il savait où il allait.

Ce qui nous a permis d’inventer la collection, c’est un regard documentaire, venu de l’image. Pas technique, mais sensible, curieux, analytique. Le souci, c’était de savoir comment filmer pour faire comprendre. Pas besoin d’être architecte, mais il fallait « voir » — et certains ne voient pas. Impossible à expliquer, mais cela se sent tout de suite dans un film.

Ce regard s’est affiné au fil du temps. Des architectes comme Dominique Perrault (22) nous ont transmis des idées fortes. Il parlait du vide comme d’un matériau. Toyo Ito (23) l’a dit magnifiquement à propos de la médiathèque de Sendai : « Quand je parle, il y a des silences entre les mots. J’aimerais faire de l’architecture comme ça. »

Le Japon a changé notre regard. Là-bas, le vide structure. À Kyoto, un temple est dédié aux « 39 vides entre les colonnes ». À Ispahan, le Palais des Quarante Colonnes n’en compte que vingt : les autres sont des reflets. Ces expériences ont bouleversé notre manière de filmer.

Aujourd’hui encore, ces dimensions invisibles guident notre travail. Sur la gare Saint-Denis Pleyel, Kengo Kuma (24) évoquait un « grand vide central » — que nous avions filmé sans le nommer, intuitivement. Ce langage de l’espace, cette manière de composer avec le vide, est devenue une seconde nature. Un regard qui, peu à peu, a appris à habiter le réel.

21. Stan Neumann, cinéaste et documentariste franco-tchèque, est cofondateur avec Richard Copans de la série Architectures (Arte, 1995-2015), où il explore les bâtiments comme témoins du temps. Auteur de nombreux films sur l’histoire européenne, il allie rigueur documentaire et sens poétique de l’image.

22. Dominique Perrault – Architecte et urbaniste français né en 1953, il est notamment l’auteur de la Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand) et d’ouvrages emblématiques en Europe et en Asie. Son travail associe innovation technique, minimalisme formel et réflexion sur les usages des espaces publics.

23. Toyo Ito – Architecte japonais né en 1941, lauréat du prix Pritzker 2013, il est reconnu pour ses projets mêlant légèreté, fluidité et intégration au paysage, comme la Médiathèque de Sendai. Son architecture explore le rapport entre espace, lumière et nature.

24. Kengo Kuma – Architecte japonais né en 1954, il défend une approche sensible et durable, privilégiant l’usage de matériaux naturels comme le bois ou le bambou. Parmi ses réalisations majeures : le Stade national de Tokyo et le Musée d’art d’Asakusa.

Extrait de Les mots de l'architecte

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur d’autres façons de filmer l’architecture ? Et qu’est-ce qui faisait, selon vous, la singularité de votre approche dans la collection Architectures ?

Cette question touche à quelque chose de plus intime. La collection Architectures a occupé vingt ans de ma vie, avec 67 films produits, une trentaine réalisés, 45 tournés comme opérateur. Elle a forgé un regard — ou peut-être l’a figé. Difficile de s’en détacher.

D’autres démarches, comme celle de Bêka & Lemoine (25), peuvent sembler légères. Leur Koolhaas Houselife (2008) (26), centré sur la femme de ménage d’une maison signée Rem Koolhaas, est drôle, original. Mais est-ce encore de l’architecture ? Ou déjà autre chose ?

25. Depuis dix ans, Ila Bêka et Louise Lemoine ont écrit, produit et réalisé de nombreux films, qui offrent un regard nouveau sur l’architecture et sa narration.

Ila Bêka et Louise Lemoine © Bêka & Lemoine

Ce que je retiens surtout, c’est la puissance visuelle des images d’architecture, à condition de ne pas les soumettre au discours. Le commentaire doit naître du visible, pas l’écraser. Filmer, c’est voir, pas seulement regarder. Cela commence dès les repérages, avec les lectures, les rencontres, l’observation. Chaque film demandait environ six jours de tournage, une journée de maquette, et six semaines de montage. Un luxe, permis par des moyens bien employés. Ce temps long permettait de lier texte et image avec finesse.

Sur le terrain, les outils étaient choisis avec soin : travellings, mini-grues, nacelles, rarement un drone (encore peu courant à l’époque). Au Japon, j’ai parfois tourné seul avec un machiniste. L’important, c’était de faire voir, pas de suréquiper. Chaque bâtiment appelait une mise en scène spécifique : une maison ne se filme pas comme une gare. Cette rigueur du regard, cette capacité à traduire l’espace en images claires, c’était le cœur du projet. La pédagogie n’était ni scolaire, ni lourde : montrer ce qu’on dit, dire ce qu’on montre. Si une idée ne pouvait pas être rendue visible, on la laissait de côté. La maquette permettait de rendre lisible l’invisible, de dépasser les limites du réel. C’est cela qui a fait la singularité et la force de Architectures : transmettre autrement, par l’image, l’expérience sensible de l’espace.

26. En 2008, l’architecte Ila Bêka et la cinéaste Louise Lemoine lancent la série Living Architectures, proposant une vision plus vivante et habitée de l’architecture. Leur premier film, Koolhaas House Life, explore une maison conçue par Rem Koolhaas à Bordeaux pour un propriétaire en fauteuil roulant, intégrant des dispositifs innovants pour sa mobilité. Le film offre un regard intime et inattendu sur l’édifice à travers le quotidien de sa gouvernante, Guadalupe Acedo.

Comment rapprocher l’architecture du grand public ? Est-il possible de la rendre accessible, voire participative ?

Comment rendre l’architecture intéressante pour tous ? Il n’y a pas de réponse simple. Avec Stan Neumann, après quinze ans à filmer des chefs-d’œuvre, on a imaginé un film sur une maison ordinaire, type Leroy Merlin : trois pièces, un jardin, un garage. Parce que même là, il y a des choix architecturaux, liés au financement, à l’aménagement, au territoire. Mais aucun musée n’a voulu soutenir ce projet.

Et pourtant, rapprocher l’architecture du quotidien est essentiel. Chacun vit dans un logement, un quartier, une ville. L’architecture ne devrait pas rester “celle des autres”. Ce n’est pas une culture savante qu’il faut transmettre, mais une culture vécue : riche de perceptions, d’usages, de récits.

Il ne s’agit pas de faire de la démocratie de façade, du type “oui/non pour une fontaine”. Il faut permettre aux habitants de vivre une expérience de l’architecture. Un exemple marquant : Une Diagonale (27), film tourné dans le Nord, où Patrick Bouchain (28) travaille avec des habitants en difficulté pour transformer leurs logements. Le résultat ? Des idées fortes, issues des habitants eux-mêmes.

Quand les habitants sont associés au processus, les idées surgissent. C’est exigeant, lent, mais c’est une voie. Et la vidéo a un rôle fondamental : documenter, transmettre, rendre visible. Bouchain parle de “résidences”, de “permanences architecturales” : être là, longtemps, pour construire avec. Le temps est une condition du lien.

28. Patrick Bouchain (né en 1945) est architecte, urbaniste et scénographe. Fondateur de l’agence Construire, il prône une architecture à « Haute Qualité Humaine » et transforme d’anciens sites industriels en lieux culturels. Partisan d’une démarche collaborative, il préside la Friche la Belle de Mai (2008-2013) et reçoit en 2019 le Grand Prix de l’urbanisme.

Tournage de Richard Copans dans la Villa Dall’Ava, encore en chantier, de l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, à Saint-Cloud, en 1992, pour son film La Villa Dall’Ava (1995). © Jacques Gayard

29. Après la chute du Mur, Berlin se reconstruit entre révolte sociale et ambitions de grandeur. En cinq épisodes, cette série documentaire retrace trente ans d’histoire et montre comment la ville est devenue une métropole multiculturelle et singulière.

Pensez-vous qu’il est encore possible aujourd’hui de faire des films sur l’architecture qui parlent à un large public ? Et comment s’adresser à ceux qui ne sont pas déjà passionnés par le sujet ?

Franchement, c'est difficile à dire. Il y a sans doute une place pour un film d’une heure, si on suit le parcours d’un architecte face à un grand projet. Ce type de récit fonctionne quand il s’appuie sur un enjeu humain fort. Des exemples comme B comme Berlin (29) sur Arte, avec sa 3D et ses cartes animées, montraient bien comment raconter le territoire autrement.

Mais la vraie question est peut-être : comment parler d’architecture au-delà du cercle des initiés ? Car en dehors des architectes ou étudiants, peu s’y intéressent. Même chez les gens très cultivés, on parle plus volontiers de littérature ou de musique. L’architecture reste souvent hors champ.

Comment alors raconter un bâtiment à ceux qui le vivent sans en avoir les clés ? Dans la collection, l’écriture du commentaire était rigoureuse : séquences inversées, phrases remaniées, toujours avec précision mais sans jamais mettre en avant une subjectivité. Ce n’était pas : “Moi, je vous raconte ce bâtiment.”

La voix off, confiée à François Marthouret (30), est devenue la signature discrète de la collection. Il ne jouait pas un rôle, ne surplombait pas : juste une présence, humaine, retenue, qui accompagnait sans s’imposer. Certains ont proposé de changer, mais il était évident qu’il fallait continuer avec lui. Plus de 60 films portés par sa voix, dans une justesse rare.

Comment choisissiez-vous les bâtiments dans la collection Architectures ? Et comment s’articulait concrètement le travail d’écriture, de montage et de réalisation ?

Le choix des bâtiments se faisait toujours collectivement, avec des partenaires comme le musée d’Orsay, le Centre Pompidou, la Cité de l’architecture ou le ministère de la Culture. Mais la décision finale appartenait à Stan Neumann et moi. Chaque année, on retenait deux projets parmi trois ou quatre visités, en veillant à équilibrer périodes, géographies et typologies (gares, maisons, palais…).

Le repérage commençait seul, sans texte ni plans : simplement observer les flux, la lumière, les usages. À Ispahan, par exemple, l’orientation de la mosquée induisait une torsion invisible qu’il fallait ressentir. Les notes prises sur place resurgissaient plus tard, au montage.

L’écriture du commentaire ne précédait jamais les images. C’était une écriture née du montage, à rebours du savoir théorique. Au début, un conflit a opposé François Loyer, auteur du livre sur Paris XIX, l’immeuble et la rue, qui voulait rédiger les commentaires. Il a fallu réaffirmer que le texte appartient aux auteurs du film.

Stan et moi avions des méthodes opposées : je commençais à écrire tôt, dès les premières séquences montées ; lui attendait la fin du montage pour rédiger d’un seul jet. Dans les deux cas, le texte s’adaptait aux images. La maquette était filmée en quatrième semaine, avec une exigence d’horloger : chaque mot devait tomber au bon moment, au bon plan.

Le montage image, puis voix off avec François Marthouret, étaient encore retravaillés : suppression de mots, coupes d’images, réajustements. En tout, deux mois et demi pour un film de 26 minutes. Le tournage durait six jours, mais tout se jouait en postproduction.

Le choix du monteur ou de la monteuse était décisif. Certains "voient", d’autres non. Une monteuse brillante sur les longs métrages comme Catherine Gouze ne convenait pas ici : pas de personnages, pas de conflit, juste un mur, une poutre — mais une intensité possible. Il fallait le bon plan, le bon mouvement, le bon mot.

C’est là que le texte joue son rôle : non pour expliquer, mais pour révéler. Cette alchimie exige du temps, et sans ce temps, il n’y a pas de justesse — donc pas de film.

Quelle place donnez-vous à l’architecte et aux usagers dans vos films ? Et pourquoi avoir fait le choix de ne pas centrer les récits sur les personnages ?

L’intention était claire : filmer l’architecture, pas l’architecte, encore moins l’habitant. Le bâtiment était le seul protagoniste. L’architecte intervenait parfois brièvement — sur les projets contemporains, un entretien d’1h30 aboutissait à quatre interventions courtes dans le film, chacune d’une quarantaine de secondes. Il parlait de sa démarche, pas du bâtiment lui-même. L’image devait raconter l’espace, sans explication ni commentaire.

Même principe pour les usagers : pas de témoignages, pas de scènes de vie reconstituées. Le premier film, La Villa Dall’Ava, a été tourné dans une maison vide, les propriétaires refusant d’apparaître. Pas question de “jouer à habiter”. Ce vide, perçu parfois comme froid, est devenu une signature. Il persistait même dans les lieux occupés.

Une exception : La Maison de verre de Pierre Chareau (31), où une actrice illustre la circulation intérieure avec sobriété — trois robes d’époque, des gestes minimaux.

En filmant, une leçon s’est imposée : inutile de suivre un même personnage pour assurer la continuité d’un parcours. Un corps entre, un autre monte l’escalier — peu importe. Le raccord ne se fait pas sur l’humain, mais sur l’espace. Cette liberté allège, clarifie, recentre. Car ce n’est pas une histoire de vie : c’est l’histoire d’un lieu.

30. François Marthouret, né le 12 septembre 1943 à Paris 12e, est un acteur, metteur en scène et réalisateur français. Il est l'un des narrateurs, avec Nini Crépon, de la version française de la série Architectures.

32.Arte Campus est la plateforme éducative d’ARTE, accessible sur abonnement aux enseignants, étudiants et formateurs. Elle propose une sélection de programmes accompagnés d’outils pédagogiques pour intégrer la vidéo dans l’enseignement supérieur, secondaire et la formation professionnelle.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les films que vous avez réalisés ? Et comment votre approche a-t-elle évolué au fil du temps ?

Les films jouissent d’une certaine aura, notamment auprès des étudiants en architecture qui les ont souvent découverts en première ou deuxième année. La collection est aujourd’hui disponible sur Arte Campus (32), et l’an dernier, une masterclass a été organisée à l’école d’architecture de Nancy pour en discuter.

Avec le temps, l’intérêt s’est déplacé : l’urbanisme a pris le pas sur le chef-d’œuvre. Déconstruire ces œuvres emblématiques pour les ramener à l’échelle humaine a été une expérience précieuse. Derrière chaque prouesse, il y avait souvent une demande simple.

Un exemple marquant : La Villa Dall’Ava de Rem Koolhaas. Le programme : deux logements, une boîte de verre, une piscine sur le toit pour voir Paris. Un caprice, semblait-il. Le premier tournage se voulait esthétique, sans forcément tout saisir. Ce n’est qu’en revenant au projet, pour filmer la maquette, qu’une révélation a eu lieu.

Lors du tournage, la propriétaire s’étonne : “Formidable, cette poutre de Rem !” — Quelle poutre ? On découvre alors que la piscine est la poutre : une structure en béton reliant deux volumes déséquilibrés, l’un suspendu, l’autre posé sur de fins pylônes. Ce qui paraissait luxe devient clé structurelle.

Le bleu du curaçao symbolisant l’eau dans la maquette a été remplacé par du gris béton. Le plan a été refait. La voix off pouvait désormais dire : ce n’est plus une piscine, c’est une poutre. Cette bascule du regard — du décor à la structure — fut fondatrice. Elle a marqué tout le travail à venir : comprendre que l’esthétique peut répondre à une contrainte, et que l’architecture, en silence, raconte tout à qui sait voir.

39. America, America (1963), film d’Elia Kazan inspiré de l’histoire de son oncle et de son roman, suit en noir et blanc le parcours d’un jeune Grec d’Anatolie émigrant aux États-Unis au début du XXᵉ siècle. Fresque sur l’exil et l’espoir, il mêle réalisme social et souffle romanesque, et remporte l’Oscar de la meilleure direction artistique en 1964.

Après la collection Architectures, avez-vous poursuivi des projets autour de l’architecture ou de l’urbanisme ? Et quel regard portez-vous sur ce qu’il reste à faire dans ce domaine aujourd’hui ?

Je n’avais pas de références cinématographiques spécifiques sur l’architecture au moment de lancer la collection. On partait de zéro, même s’il existait des films comme Naissance d’un hôpital (33) de Jean-Louis Comolli (34), sur le projet de Pierre Riboulet (35). J’admirais des cinéastes comme Hitchcock ou Fritz Lang, tous deux passés par l’architecture. Cela transparaît dans leurs œuvres. Un livre, The Wrong House (36), propose d’ailleurs une véritable leçon d’architecture à travers les films d’Alfred Hitchcock (37).

Né et élevé à Paris, j’ai été formé visuellement à la ville, sans avoir pour autant une culture architecturale au départ. Mon vrai regret, au-delà de l’arrêt de la collection Architectures, c’est de ne pas avoir réussi à prolonger ce travail sur l’urbanisme et les territoires. Je rêvais d’un magazine vivant, avec paroles croisées d’habitants, d’urbanistes, d’architectes, de politiques, autour d’exemples concrets. Un vrai manque à la télévision. Ce sujet est essentiel, mais reste ignoré. Ce n’est peut-être pas à moi de le porter, mais il faut que ça existe.

J’ai tenté une série sur les gares du Grand Paris. Soixante-cinq gares, une dizaine d’architectes repérés. Aucune chaîne n’a suivi, sauf une petite qui m’a permis de faire un premier film sur la gare Saint-Denis-Pleyel de Kengo Kuma et le franchissement urbain de Marc Mimram (38). Tourné comme un film d’architecture, sans maquette mais avec des dessins. Un beau projet, mais l’avenir de la série reste incertain.

Depuis cinq ans, je travaille avec l’EPFL à Lausanne. Chaque année, j’interviens dans un cycle sur une pièce de la maison : cuisine, entrée, salon… Je prépare une sélection d’extraits de films, fiction ou documentaire. Cette année, le thème était le salon. Il faut revoir des dizaines de films, souvent en accéléré, pour dénicher des séquences pertinentes. America, America d’Elia Kazan (39), par exemple, m’est revenu en mémoire pour une scène marquante.

Enfin, je garde des liens réguliers avec le monde de l’architecture. Je participe à des jurys, notamment en Bretagne, où l’association des architectes me fait souvent venir pour projeter quelques films. Ce sont des moments plus anecdotiques, mais toujours chaleureux. J’aime ces échanges avec celles et ceux qui construisent, regardent et vivent l’architecture au quotidien.

Retranscription entretien, Antoine Basile, architecte de patrimoines, 10 août 2025.

Naissance d’un hôpital. Documentaire, réalisé par Jean-Louis Comolli. France • 1990 • NB

34. Jean-Louis Comolli – Réalisateur, critique et écrivain français (1941-2022). Ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma (1965-1973), il a mené une carrière mêlant fiction et surtout documentaire, avec plus de quarante films. Parmi ses œuvres marquantes figure la série Marseille contre Marseille (1989-2014), co-réalisée avec Michel Samson.

35. Pierre Riboulet – Architecte français (1928-2003), figure du mouvement moderne et cofondateur de l’Atelier de Montrouge. Connu pour ses projets alliant fonctionnalité et humanisme, il est notamment l’auteur de l’hôpital Robert-Debré à Paris et de nombreuses réalisations publiques et culturelles.

36. Steven Jacobs, The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock, Nai010 Publishers, 2013 – Analyse en anglais du rôle de l’architecture dans l’œuvre d’Hitchcock, où décors et espaces construits nourrissent narration et tension.

37. Alfred Hitchcock n’a pas réalisé de documentaires, mais ses fictions révèlent un sens aigu de l’espace et de l’architecture, héritage de sa formation en dessin technique et scénographie, offrant une véritable « leçon d’architecture » à l’écran.